今日新聞網‧記者王以瑾/苗栗報導.攝影

陳清海說,小時候他要幫忙完農務才能上學,遲到是家常便飯,那時的陳家是整個村莊裡最窮的一戶,物質環境如此惡劣的家庭,那由得你搞藝術,大哥陳烱輝偏偏栽進這一途,知道家裡會反對,國小畢業後存到21塊錢就這麼悄悄離家,由苗栗到台北,開啟他的雕刻人生。

雕刻人生的起步,也是陳烱輝接觸排灣族工藝品的開始,他對原住民圖騰有著難以想像的熱愛,他甚至辭去了台北的工作,乾脆到屏東三地門習藝,之後也靠著仿製原住民雕刻賺了一些錢,不過,財富累積愈來愈多他卻愈來愈迷惘,曾經為了藝術逃家的他,到底追求的是什麼?

在茫茫大海裡抱著浮木,不知向誰求援,陳烱輝姑且一試,寫信給當時的文建會主委陳奇祿,沒想到陳奇祿早就因為他的精湛技藝注意到他了,「你仿製得再好也不是自己的」,就這麼一句話,點醒了陳烱輝,民國76年工作室換名為「心雕居」,他捨棄了一切從頭開始。

可惜壯志未酬,陳烱輝正值創作巔峰,上天卻不願意給他多一點時間,他在79年42歲時離開人世。有著找到新出路隱喻的「鹿」系列是他的代表怍。

| (圖/陳烱輝很喜歡鹿,也許也是那一段和原住民一起生活的影響。他的簽名也是一隻鹿。王以瑾攝影) |

兒子過世之後,陳成合老先生每天都在心雕居後方的海岸散步,腦海裡兒子揮汗雕刻的背影,讓天人永隔的傷痛重覆不斷地被提起,排遣思念的心情,一向只知道自己繪畫頗有天份的陳成合在64歲變成了素人雕刻家,海邊撿來的漂流木,在他手中幻化成一隻隻樸實可愛的動物,充滿童趣,一直到78歲癌症病逝,留下200多件作品。

血緣一脈,三弟陳清海也是愛雕刻的,大哥陳烱輝三地門習藝回來後,那時的陳清海17、18歲,白天在田裡工作,晚上和大哥學基本功,但他知道,在當時家裡那種經濟狀況,一個人投入藝術就已經算是奢侈,他要顧及現實,之後他到大陸做生意,直到大哥走了,爸爸也走了,雕刻是一種紀念方式,也是圓一個原本以為不可能實現的夢。

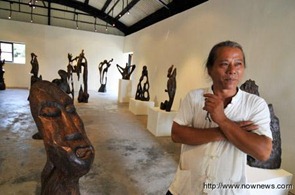

父子三人都雕刻,但作品風格迥異,陳清海偏好以人倫親情為題,對於世俗人性有著細膩的觀察。

| (圖/陳清海的作品展現對世俗人性的細膩觀察。王以瑾攝影) |

不忍父親和大哥曾經辛苦耕耘的天地日漸荒蕪,3年前陳清海接手心雕居,整修了古厝和園區,原本想找專業人才代為經營,但一直沒有覓得適合的人選,今年重新開張之後,女兒陳薈茗接下了重擔,現在的心雕居定時更換展覽主題,也提供咖啡、茶等飲品,入場費50元可抵消費,團客可事先預約導覽,散客則可在現場要求簡單導覽。

即日起至12/26,心雕居與三義木雕博物館(至11/30)同時舉辦陳清海的木雕個展「誌異紀─清海山林」。

| (圖/接手心雕居後,陳清海的第一件作品特別採用原住民雕刻元素,是對大哥的紀念。這件大型作品就在心雕居後方的木麻黃樹林裡。王以瑾攝影) |

沒有留言:

張貼留言